太平洋戦争における重要な役割を果たした指揮官として有名な山本五十六。真珠湾攻撃やミッドウェー海戦といった、歴史的な作戦を指揮したことで広く知られています。

一方で、彼はアメリカとの戦争に慎重な姿勢を持ち、戦争に対する考えにおいても独自の信念を貫いた人物でした。そんな山本のお墓を訪れる人は、令和の世の中にあっても絶えることはありません。

この記事では、山本五十六の墓所とその行きかたについて解説するとともに、彼がなぜ亡くなったのかその背景にも触れます。また、彼の人物評や、リーダーシップを象徴する遺した言葉についても紹介し、山本がいかに特異な存在だったかを掘り下げます。

この記事を通して、山本の功績を学び、実際に墓前に参るきっかけとなれば幸いです。ぜひ最後までお読みいただき、山本五十六の偉業とその人間性に思いを馳せてみてください。

本記事の内容

- 山本五十六のお墓が2か所にある理由

- お墓への具体的な行きかた

- 山本五十六の生涯や功績、その人物像

- 山本五十六の遺した言葉や戦争に対する考え

目次

山本五十六の墓所:基本情報

山本五十六とは

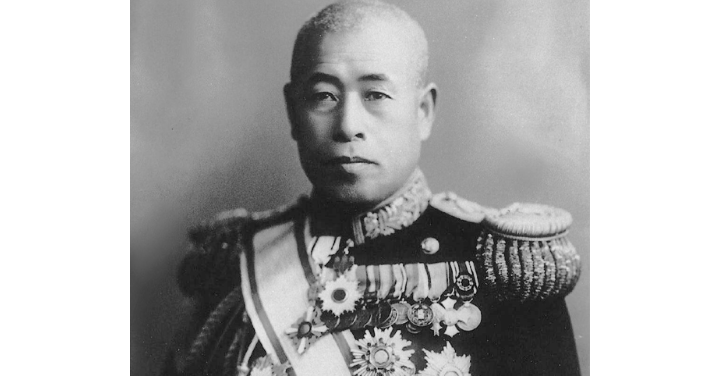

山本五十六(やまもといそろく)は、1884年(明治17年)4月4日に新潟県長岡市で生まれた軍人。大日本帝国海軍で活躍し、太平洋戦争中には連合艦隊司令長官としてその名を広く知られました。

五十六という名前は、父親が56歳のときに生まれた子であるためと言われています。このエピソードは、彼の生い立ちに関心を持つ人々の間で語り継がれています。

山本は、優れた戦略家であり、現代的なリーダーシップ論の中で取り上げられることも多い人物。彼の指導方針や教育理念は、軍人としての職務を超え、多くの現代人にも影響を与えています。

特に「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」という彼の言葉は、組織運営や人材育成において今なお重要な指針として活用されています。

また、山本は対外的な視野が広く、アメリカで学んだ経験から国際的な感覚を持つ人物でもありました。そのため、彼は軍縮会議にも深く関わり、日米関係において重要な役割を果たしました。

しかし、太平洋戦争では日本の海軍を率い、真珠湾攻撃をはじめとする多くの作戦を指揮する一方で、アメリカとの実力差を熟知しており、戦争には終始慎重な姿勢を示していました。この複雑な立場も彼の人物像をより興味深いものとしています。

経歴

山本五十六の経歴は、その功績とともに非常に興味深いものです。彼は海軍兵学校を卒業後、さまざまな重要な役職を歴任し、最終的には日本海軍の最高指揮官にまで上り詰めました。彼の経歴を簡単に振り返ることで、その業績と背景を知ることができます。

1884年、長岡市に生まれた山本は、若いころから勉学に励み、海軍兵学校を優秀な成績で卒業。その後、海軍大学校でさらに学び、専門知識を深めていきます。

1930年代には、海軍航空本部の主任や第一航空戦隊司令長官を歴任し、日本海軍の航空戦力強化に大きく貢献しました。この時期に彼が注力した航空戦略は、その後の戦争において重要な役割を果たすことになります。

1941年には連合艦隊司令長官に就任し、真珠湾攻撃やミッドウェー海戦など太平洋戦争の主要な作戦を指揮。真珠湾攻撃は、歴史的な作戦として世界的に知られています。

しかしながら、戦争の長期化とともに日本軍の状況は悪化し、山本五十六はその責任を重く感じていました。

1943年、彼は南太平洋での視察中にアメリカ軍の攻撃を受け、ブーゲンビル島上空で撃墜され戦死しました。このとき彼は、国葬で送られるほどの国民的英雄とされ、その生涯は日本の歴史に深く刻まれました。

山本五十六の経歴は、彼が単なる軍人ではなく、戦略家、教育者、そしてリーダーとしていかに多くの影響を与えたかを物語っています。

お墓はどこにある

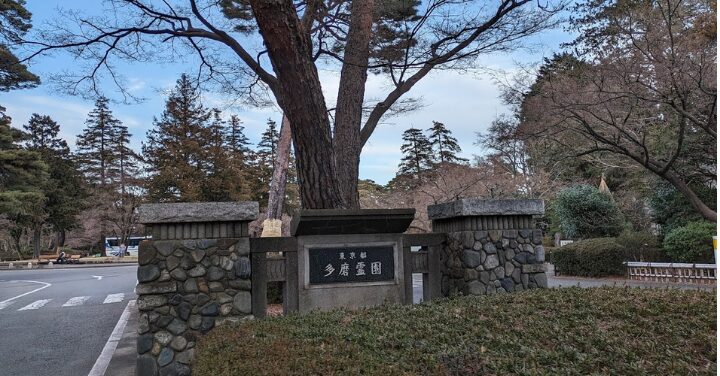

山本五十六のお墓は、東京都府中市にある多磨霊園と長岡市の長興寺にあります。2つある理由は当初多磨霊園に埋葬されたのちに長岡に改葬されたため。

多磨霊園は、1923年(大正12年)に開園した歴史ある公営墓地で、広大な敷地と美しい自然環境を持つことから、多くの著名人が眠る場所としても知られています。

山本の墓所は、霊園内でも訪れる人が多く、その存在感は特別なものとなっています。

当初多磨霊園に山本五十六の墓が作られた理由は、彼が亡くなった際に国葬で送られるほどの国民的英雄とされ、その功績を称えられたことに由来。

山本五十六が戦死した1943年(昭和18年)、日本政府と海軍は彼の生前の業績を深く評価し、多磨霊園の一等地に墓所を設けました。この場所は、一般の人々でも訪れやすく、現在でも多くの人々が訪問して手を合わせています。

多磨霊園自体は、公共交通機関でのアクセスも良好で、最寄り駅から徒歩圏内にあります。敷地内は整備が行き届いており、山本五十六の墓所も周囲の景観と調和した落ち着いた雰囲気に包まれています。

長岡の長興寺は、曹洞宗の寺院で、山本家の菩提寺でもあります。墓には「大義院殿誠忠長陵大居士」という戒名が刻まれています。

長興寺は、戊辰戦争の際に家老を務めた稲垣平助の家が興した寺であり、歴史的にも重要な場所。山本の墓には、現在でも多くの人々が訪れ、献花をするなどして彼を偲んでいます。

訪問する際には、霊園の案内板を活用するとスムーズにたどり着けるでしょう。

多磨霊園への行きかた

多磨霊園へのアクセス方法は、公共交通機関と車のどちらでも可能です。東京都府中市に位置するこの霊園は、都心からのアクセスが良好で、多くの人が訪れやすい環境にあります。以下に公共交通機関と車での行き方をそれぞれ詳しく解説します。

まず、公共交通機関を利用する場合、最寄り駅は京王線の「多磨霊園駅」もしくは西武多摩川線の「多磨駅」です。「多磨霊園駅」からは徒歩約15分ほどで到着します。駅前から霊園までの道は案内板が設置されており、初めて訪れる方でも迷うことなく向かえるようになっています。また、「多磨駅」からも徒歩でアクセス可能です。駅周辺にはタクシーも待機しているため、荷物が多い場合や歩くのが難しい場合はタクシーを利用するのも便利です。

次に、車を利用する場合について。多磨霊園には専用の駐車場が用意されており、車での訪問も容易です。中央自動車道を利用する場合、「調布インターチェンジ」を降りて府中方面に進むと霊園にアクセスできます。霊園内の駐車場は広々としており、特に平日は比較的空いていることが多いです。ただし、お盆や彼岸の時期などは混雑が予想されるため、早めの到着を心がけるとよいでしょう。

また、霊園内を歩く際には注意が必要。敷地が広いため、目的地である山本五十六の墓所までの案内板を確認しながら進むことをおすすめします。霊園の管理事務所では地図を配布している場合もあるため、訪問前に立ち寄ると便利です。

以上のように、多磨霊園への行きかたは複数の選択肢があり、自分の都合に合わせて選べます。訪問時には、交通手段だけでなく現地での移動方法も考慮して計画を立てることが大切です。