聖徳太子は、日本の古代史において欠かせない人物であり、その功績は政治、宗教、文化の幅広い分野にわたっています。

本記事では、聖徳太子とはどのような人物で、何をした人かを解説するとともに、彼の墓はどこにあるのか、墓の特徴やアクセス方法について詳しくご紹介します。

また、聖徳太子の墓を訪れる際の行きかたや、お墓参り後に立ち寄りたい周辺の観光案内もお届けします。歴史と文化を感じる旅の参考に、ぜひ最後までお読みください。

本記事の内容

- 聖徳太子の人物像とその功績

- 墓の場所や特徴

- 墓への行きかたやお参り時の注意点

- 聖徳太子の墓周辺の観光スポット

目次

聖徳太子の墓の場所と特徴

聖徳太子とは

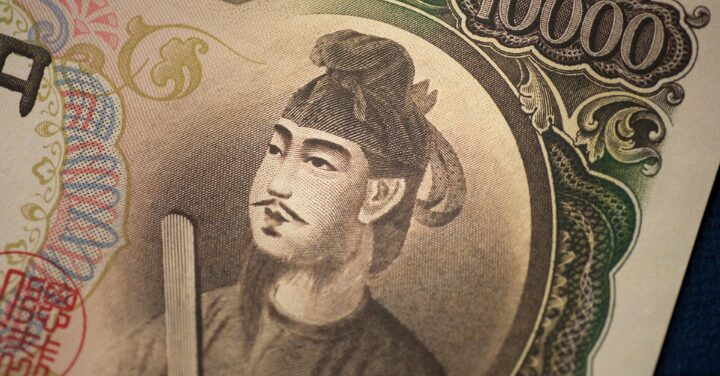

聖徳太子(しょうとくたいし)は、日本の古代史において重要な役割を果たした人物で、飛鳥時代に活動した皇族の一人。本名を厩戸皇子(うまやどのおうじ)といい(諸説あり)、「聖徳太子」という名前は後の時代に敬称として用いられるようになりました。

593年に推古天皇の摂政として政治を行い、日本における初期の統治制度の基礎を築いた人物として知られています。

聖徳太子の最大の功績は、仏教に対する深い理解とその普及にあります。古代日本では仏教が渡来したばかりであり、その影響力をどう活用するかは国家の課題でした。

聖徳太子は仏教を単なる宗教としてだけでなく、国の精神的基盤として位置づけ。その結果、法隆寺をはじめとする仏教寺院の建設を推進し、仏教を国家の中心に据えました。

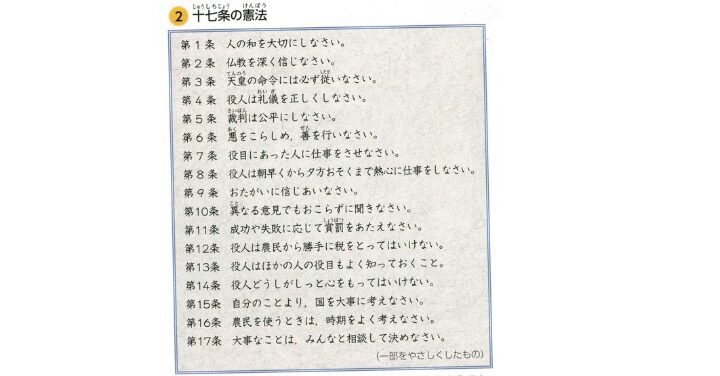

また、人間の徳や和を重視する考え方を持ち、これを国家運営にも反映。「十七条憲法」という文書はその代表的な例です。

この憲法は法律というより、政治を行う上での道徳的指針を示したものとされています。このような取り組みが後世にわたって彼の名を高め、「聖徳」という称号を得るきっかけになりました。

日本の歴史において聖徳太子は政治家であり宗教家でもありました。彼の存在は、古代日本がどのようにして文化を受け入れ、自国の基盤を築いたのかを知る上で欠かせない存在です。

何をした人か

聖徳太子は、政治と文化の両面で日本の歴史に多大な影響を与えた人物。彼の活動は、特に推古天皇の摂政としての統治において際立っています。

彼は国家の基盤を強化するために「冠位十二階」という官僚制度を導入。この制度は、個人の能力や徳を基準として役職を決めるもので、家柄にとらわれない公平な人材登用を目指したものでした。

さらに、聖徳太子は「十七条憲法」を制定しました。この憲法は、単なる法律ではなく、国家運営や官僚の行動指針を示すもの。

中でも「和を以て貴しとなす」という言葉は非常に有名で、当時の社会において調和と協調を重んじる考え方を広めました。これにより、混乱しがちな政治体制の安定化に寄与しました。

文化面では、彼の仏教政策が特筆されます。聖徳太子は仏教を国家の支柱とすることで、人々の精神的安定を図ろうとしました。

これには、法隆寺などの寺院建立が含まれ、これらは現在も日本文化の重要な遺産として知られています。また、彼は仏典の注釈を行い、その思想を深く理解した上で日本の文化に取り入れました。

外交の面でも、聖徳太子は画期的な役割を果たしました。中国(隋)との国交を強化し、文化や制度の学びを日本に取り入れることで、国家の発展を目指しました。「日出ずる処の天子」の言葉に象徴されるように、日本が独立した国としてのアイデンティティを持つための土台を築いたのです。

聖徳太子の功績は、政治、宗教、文化、外交と幅広い分野にわたり、古代日本の形成に大きく寄与。彼の活動は現在も評価され続け、歴史上の重要人物として語り継がれています。

墓はどこにある

聖徳太子の墓とされる場所は、奈良県明日香村にある「叡福寺北古墳」。この古墳は、「太子御廟」や「上ノ太子廟」とも呼ばれ、聖徳太子の埋葬地として信じられています。

ここは彼の生涯を偲ぶ場所であり、仏教信仰の中心人物としての彼を敬う人々が訪れる聖地となっています。

叡福寺北古墳は、聖徳太子の家族とともに埋葬されたとされる場所でもあります。特に、母である穴穂部間人皇女や、妃である膳部菩岐々美郎女も同じ墓に葬られていると伝えられています。

この点からも、古墳は単なる個人の墓ではなく、一族の絆を象徴する重要な場所とされています。

墓の周辺は緑豊かで静寂に包まれており、訪れる人々に落ち着きを与えます。叡福寺の敷地内には、聖徳太子に関連する仏像や寺院もあり、墓参りとともに歴史的な背景を学ぶことができます。

また、叡福寺北古墳は、古墳時代の日本における埋葬文化や権力者の生活を知る上でも貴重な遺産です。

一方で、聖徳太子の墓がどこにあるのかは、学術的には完全に確定されていません。一部の研究者は、他の場所も候補に挙げています。しかし、叡福寺北古墳が彼の墓であると広く信じられているため、多くの人がこの地を訪れています。

聖徳太子の墓は、彼の功績を追想するだけでなく、日本の歴史と文化を感じる場でもあります。訪れる際には、静粛を保ち、その意義を尊重することが求められます。