日本近代文学を代表する作家であり、多くの名作を残した太宰治。その短くも波乱に満ちた人生は、作品を通じて今もなお多くの人々の心を動かし続けています。

太宰のお墓を訪れる人は絶えることがありません。特に「桜桃忌」と呼ばれる命日には大勢の参拝客で賑わいを見せます。

太宰の作品に触れ一度彼のお墓を訪ねてみたいとお考えの方に、本記事ではアクセス方法について解説いたします。

簡単な経歴やその人となりについても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

本記事の内容

- 太宰治の人生と文学的背景

- 太宰治の墓地の場所やアクセス方法

- 「桜桃忌」とは何か、その由来

- 墓参りの際のマナーや注意点

太宰治の墓地とその歴史を知る

太宰治とは

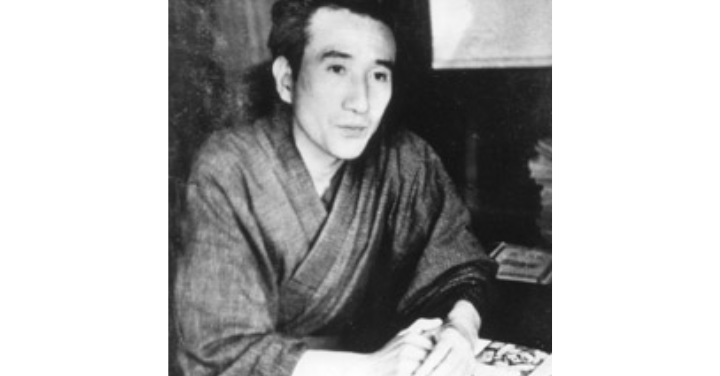

太宰治は、日本の近代文学を代表する作家の一人で、その作品は今日も多くの読者を魅了し続けています。本名は津島修治で、1909年に青森県五所川原市で誕生。

太宰の文学は、しばしば「私小説」と呼ばれるスタイルで、彼自身の人生や心理状態を投影した作品が多いことが特徴です。

太宰の作品において、最も注目されるのは彼が描く「人間の弱さ」や「孤独感」。彼の作品を読むと、人間関係の葛藤や社会からの疎外感、自身の生きづらさが繊細に表現されている作品が多いことに気づかされます。

これらは、太宰治が自身の人生で体験したものをもとにしており、読む者の心を強く揺さぶります。例えば、『斜陽』や『人間失格』は、若い世代を中心に深く共感を呼び、現在でも広く読まれています。

また、太宰治は「桜桃忌」という形で今なお人々の記憶に刻まれています。命日である6月19日は、彼の絶筆となった小説『桜桃』にちなみ、この名で呼ばれるようになりました。

彼の墓地には、毎年多くのファンが訪れ、さくらんぼを供える光景が見られます。

太宰治は、文学的な才能に恵まれながらも、生涯を通じて自己否定感や孤独に悩まされた人物。そのため、彼の作品は単なる娯楽小説に留まらず、時代を越えて読む人々の心に訴えかける力を持っています。

簡単な経歴

太宰治こと津島修治は、1909年6月19日、青森県五所川原市の裕福な地主の家庭に生まれました。幼少期から文学への興味を持ち、特に中学時代には、谷崎潤一郎や芥川龍之介といった作家たちの作品に夢中に。

しかし、彼の人生は順風満帆とはいかず、苦悩に満ちた道を歩むこととなります。

1930年に東京大学文学部仏文科に入学しましたが、大学生活は長く続きませんでした。在学中から文芸活動を始める一方で、学業を疎かにし、ついには中退しています。

この頃、彼は自らの文学を確立しようと懸命に執筆活動に励む一方、私生活では不安定な一面を見せました。度重なる自殺未遂や、家庭環境の問題、さらには恋愛や金銭的なトラブルが重なり、ますます孤独と向き合う日々を過ごすことになります。

1935年に小説『逆行』で初めて文壇に登場した後、1940年代には『斜陽』や『人間失格』などの代表作を発表し、一躍時代を象徴する作家となりました。特に『人間失格』は、自身の内面を赤裸々に描いた作品で、多くの読者に衝撃を与えました。

1948年、太宰治は、玉川上水での入水自殺によって生涯を閉じました。このとき、命を絶ったのは彼の誕生日であり、奇しくも39歳の誕生日に自ら幕を下ろした形となります。

死後もその作品や生涯は文学史に名を刻み、多くの人々に影響を与え続けています。

人気の理由

太宰治が多くの読者に支持され続けている理由の一つに、彼の作品が「人間の本質」を深く掘り下げている点が挙げられます。彼の小説に登場する人物は、完璧なヒーローや理想的な人間ではなく、弱さや孤独を抱えた等身大の存在。

特に、社会からの疎外感や、生きることの難しさを表現する彼の筆致は、読む人に強い共感を与えます。読者は、太宰治が描く人間の不完全さの中に、自分自身の姿を見出すことができるのです。

彼の文学的表現力も、人気の大きな要因。太宰治の文章は繊細で詩的でありながら、難解すぎることはなく、誰でもその美しさを味わえる魅力を持っています。

特に彼の比喩表現や独特のリズム感は、他の作家にはない個性を際立たせています。その一方で、彼の文体には一種の親しみやすさがあり、初めて彼の作品に触れる人でも入り込みやすい点が特徴。

さらに、彼の私生活や生き方も、彼の人気を高めています。太宰治の生涯は波乱に満ちており、その生きざまは文学そのものと密接に結びついています。

作品を通して、彼が抱えていた苦悩や葛藤を感じ取ることができるため、読者は単なるフィクションではなく、彼自身の物語として深く感情移入するのです。このような「作家と作品の一体感」が、彼の文学を特別なものにしています。

太宰治の人気は、単にその作品の質の高さだけではなく、読者との感情的なつながりを生む力に由来しています。そのため、彼の作品は時代を越えて、多くの人々に愛され続けています。

主な作品

太宰治の主な作品としては、『人間失格』や『斜陽』、『走れメロス』が特に知られています。それぞれの作品が異なるテーマやスタイルで書かれているため、どれを読んでも彼の多彩な才能を味わうことができます。

『人間失格』は、太宰治の代表作として広く知られています。この作品は、主人公・大庭葉蔵の人生を通して「人間の本質的な孤独」を描いたもので、多くの読者に衝撃を与えました。

自伝的要素が強いことでも知られ、太宰自身の精神的な苦悩が反映されています。物語はシリアスで暗いトーンが続きますが、その中には人間の弱さや自己欺瞞を直視する力強さがあります。

『斜陽』は、没落貴族の母娘を中心にした物語。この作品では、時代の変化によって崩れていく家族の姿が描かれています。特に主人公の母親の強い意志や、娘・かず子の自由を求める姿勢は、多くの読者に感動を与えました。

社会の中で生きる女性たちの葛藤を描いた点でも評価が高い作品です。

『走れメロス』は、太宰治の中でも異色の作品。この短編小説は、友情や信頼をテーマにした感動的な物語で、多くの学校の教科書にも採用されています。

シンプルで力強いストーリー展開と、最後の感動的な結末は、幅広い年齢層の読者に愛されています。

これらの作品以外にも、『桜桃』や『津軽』といった作品があり、どれも太宰治の独特な視点や文学的表現が光るものばかり。

それぞれの作品が異なる魅力を持っているため、太宰治の作品を読む際は、複数の作品に触れることで彼の多面的な才能をより深く理解することができます。

なぜ死んだのか

太宰は1948年6月13日に、愛人の山崎富栄と共に入水自殺を図ります。理由は、彼の人生における多くの要素が絡み合った結果といえます。

太宰の人生は、創作の才能に満ちていた一方で、苦悩と葛藤に満ちたものでした。彼の死を理解するためには、その背景を丁寧に紐解く必要があります。

太宰は一生を通じて自己否定の感情に悩まされていました。彼は幼少期から家庭内で孤立し、成長するにつれて自身の存在価値について深く悩むようになります。さらに、作家としての成功を収める一方で、アルコール依存や薬物中毒に陥り、精神的な不安定さが増していきました。

これに加え、彼の家庭生活も決して平穏ではありませんでした。妻や子どもに対する責任感がありながらも、それを全うできない自分への嫌悪感が、彼の精神状態をさらに悪化させたと考えられます。

また、彼の作品には頻繁に死や虚無感が描かれています。『人間失格』や『斜陽』などの代表作を見ると、彼がいかに深く人生の苦悩や絶望を考えていたかが伝わります。

これらの作品は彼の内面を反映しており、執筆を通じて自身の感情を浄化しようとしていたのかもしれませんが、最終的にはその感情の重さに耐えきれなかった可能性があります。

入水自殺の直前に執筆した短編小説『桜桃』は、彼の最期を予感させるような内容であるといわれています。物語の中で彼が描いた主人公の心情や行動には、太宰治自身の生きることへの疲労感が投影されています。

そして、彼の誕生日でもある6月19日に遺体が発見されました。この日付には、彼の人生を象徴するかのような皮肉が感じられます。

太宰治の死は、彼の人生における精神的、社会的、そして家庭内の問題が重なり合った結果といえるでしょう。その背景には、作家としての孤独や、人間としての苦悩が深く影を落としていました。

太宰治の墓地への行き方

墓地はどこにある

太宰治の墓地は、東京都三鷹市にある禅林寺にあります。この場所は、彼の死後、多くのファンが訪れる聖地となっています。

太宰治が生前過ごした地域に近く、彼の人生の舞台ともいえる三鷹市に墓地があることは、多くの人にとって意味深いものとなっています。

禅林寺は、JR中央線の三鷹駅から徒歩約20分、またはバスで数分の場所にあります。アクセスが良いため、都内に住む人々はもちろん、地方からの訪問者も気軽に訪れることができます。

三鷹市という落ち着いた環境にある禅林寺は、静かで厳かな雰囲気を持つ場所で、太宰治を偲ぶのにふさわしい場所と言えるでしょう。

太宰治の墓地は、毎年6月19日に行われる「桜桃忌」で特に多くの人々が訪れます。この日は、太宰治の命日であり誕生日でもあります。

桜桃忌には、彼のファンや文学を愛する人々が集まり、墓前にさくらんぼを供えることで彼を追悼します。この習慣は、彼の遺作『桜桃』にちなんで行われており、文学と人生が深く結びついている太宰治らしい象徴的な行事です。

墓参りをする際は、一般的な墓参のマナーを守ることが大切。禅林寺は公共の場であるため、他の参拝者に迷惑をかけないよう心がける必要があります。

禅林寺の墓地は、太宰治の人生と死を感じ取ることができる特別な場所です。彼の文学に触れた人々が訪れることで、彼の言葉とその存在が今なお多くの人々に影響を与えていることを感じさせる場でもあります。